Arquivo para a ‘Cognição’ Categoria

Comunicação, Shannon e os dados

Nascido na pequena cidade de Gaylord,  Claude Shannon desde pequeno assistiu a criação de telégrafos usando os arames farpados da fazendas montanhosas em sua região, muito cedo construiu seu próprio telégrafo, diferente das empresas telefônicas da época, no campo continuavam usando o arame farpado mandando mensagens como teléfragos.

Claude Shannon desde pequeno assistiu a criação de telégrafos usando os arames farpados da fazendas montanhosas em sua região, muito cedo construiu seu próprio telégrafo, diferente das empresas telefônicas da época, no campo continuavam usando o arame farpado mandando mensagens como teléfragos.

Shannon vai estudar na Universidade de Michigan interessado em matemática e na comunicação, onde descobre um anuncio pedindo monitores para o famoso Laboratório do MIT de Vannevar Bush, onde estudantes em final de suas teses procuravam uma máquina de tabular dados, diferente do computador histórico inglês de Charles Babbage, esta era apena uma máquina para tabular dados, poderíamos dizer uma ciência dos dados nascente.

O laboratório do MIT era onde “professores e alunos procuravam o Analisador Diferencial em momentos de desespero e, quando era possível solucionar equações com uma margem de erro de 2%, o operador da Máquina Claude Shannon ficava feliz” (Gleick, 2013, p. 181).

Os circuitos desta máquina eram formados por interruptores comuns e interruptores especiais chamados relés, descendentes diretos do telégrafo e antecessores da lógica de 0 e 1, cuja lógica era conhecida por Bush, chamada de Álgebra de Boole, que Shannon aprendia ali.

Ali se uniam os dados tratados pelo Analisador diferencial de Bush e uma nova lógica nascente de 0 e 1, o outro ponto que apontamos no post anterior, a preocupação com uma linguagem inteligível para a máquina e o problema de codificação e decodificação das mensagens modificadas em sinais elétricos na lógica de 0 e 1.

O ponto importante e grande colaboração de Claude Shannon, expresso em sua Teoria Matemática da Comunicação que determinava a quantidade de sinais codificados seriam necessários para manter a integridade da mensagem antes do processo de codificação.

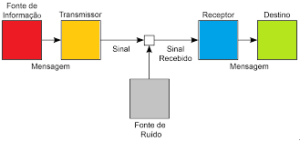

O chamado Teorema de Shannon determina que é necessário uma quantidade de sinais que sejam o dobro da frequência mais alta comunicada através do canal, entre o emissor que precede a mensagem enviada, e o receptor que decodifica o sinal reconstruindo a mensagem, para que esta mensagem não sofra alteração a quantidade de sinais do Teorema de Shannon precisa ser observada.

O problema do ruído depende exclusivamente da distância e da forma de captura do sinal que é amostrado (segmentado em uma quantidade que observe o teorema) enquanto o problema de emissor e receptor depende da transformação da mensagem em sinal (ou seja a transformação de sinal analógica em digital e vice-versa).

A mensagem enviada e a mensagem recebida dependem somente de fontes humanas, pois emissor e receptor são dispositivos elétricos, digitais ou fotônicos, dispositivos quânticos já estão em elaboração e poderão representar uma velocidade e integridade do sinal maiores.

GLEICK, J. Informação: uma história, uma teoria e uma enxurrada. Trad. Augusto Cali. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.

O pensamento e a informática

As origens de quase todas realidades (se não considerarmos as divinas e eternas) vem do pensamento humano, a ideia da política na pólis grega, a ideia da “arte da guerra”, dos códigos do direito de Hamurabi (1792 a 1750 a.C.) até os contratualistas modernos, compilações de tratados religiosos, construções epistemológicas das ciências e a informática não poderia ficar de fora.

(se não considerarmos as divinas e eternas) vem do pensamento humano, a ideia da política na pólis grega, a ideia da “arte da guerra”, dos códigos do direito de Hamurabi (1792 a 1750 a.C.) até os contratualistas modernos, compilações de tratados religiosos, construções epistemológicas das ciências e a informática não poderia ficar de fora.

Em 1900 quando a física e a matemática pareciam dar um ar de precisão e certeza no universo científico, o positivismo ainda reinava no direito, um matemático alemão David Hilbert propôs 23 problema “finais” para a matemática num Congresso Internacional em Paris, no ano 1900.

Entre estes problemas estava o segundo problema: a solução finitista da consistência dos axiomas da aritmética que junto o sexto problema que era axiomatização da física, parecia dar um acabamento lógico e preciso a toda a ciência, porém já havia através de Husserl e Heidegger um retorno a questão do Ser e isto devolvia o pensamento a complexidade humana.

Kurt Gödel, membro do Circulo de Viena que fugia desta lógica e por isto eram chamados de neologicistas, provou a incompletude do segundo problema, ou a aritmética ou era consistente ou completa, permanecendo assim num paradoxo, chamado de Paradoxo de Gödel.

A questão da aritmética é importante para entender a origem da ideia de algoritmo, que anteriormente eram apenas formulas como a fórmula de Bhaskara (para equações de 2º. Grau), soluções complexas de equações diferenciais, enquanto a física tinha o problema de formular toda a física numa única teoria, a chamada Teoria da Física Padrão, mas a mecânica quântica e a teoria da relatividade geral, onde tempo e espaços não são absolutos mudaram este cenário.

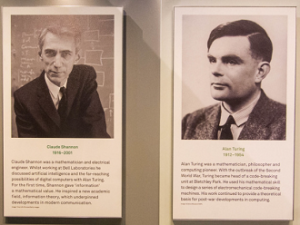

O encontro de Claude Shannon e Alain Turing, que trabalhavam em projetos secretos das máquinas de codificação de transmissões (feita para o governo Roosevelt) e decodificação da máquina Enigma capturada dos nazistas (Projeto secreto de Turing) criará um novo evento.

Não podendo falar de seus projetos secretos (Gleick, 2013, p. 213) eles conversavam sobre este paradoxo de Gödel e se perguntavam sobre a possibilidade da máquina elaborar pensamentos, mesmo que fosse algo limitado, e ambos elaboraram teorias sobre a linguagem e sobre algoritmos.

Enquanto Turing elaborou uma máquina de estado que através de movimentos para frente e para trás de uma fita gravando símbolos elaborariam sentenças inteligíveis, já Shannon trabalhava num modelo semelhante (usando uma teoria chamada cadeia de Markov) que através de vocabulários finitos poderia compor sentenças e formular ideias mais amplas.

A contribuição definitiva de Alain Turing foi a chamada Máquina de Estado Finito, cujo modelo foi concluído por Alonzo Church, enquanto Claude Shannon deixou a contribuição de uma Teoria Matemática para a Comunicação, sua teoria estabelece qual a quantidade necessária para que a informação transmitida não seja prejudicada, porém nos limites da “máquina”.

A ideia reducionista que é possível realizar ações sem um necessário pensamento, elaborado, meditado e testado é parte de narrativas pseudocientíficas atuais.

GLEICK, J. Informação: uma história, uma teoria e uma enxurrada. Trad. Augusto Cali. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.

Pensadores de barriga-cheia

A sociedade moderna se caracteriza por uma ausência de pensamento desenvolvido sério, o que se chama de “pensamento crítico” nada mais é do que a rejeição de algum pensador que tente pensar fora da bolha ideológica, ou das narrativas vulgares e superficiais.

ausência de pensamento desenvolvido sério, o que se chama de “pensamento crítico” nada mais é do que a rejeição de algum pensador que tente pensar fora da bolha ideológica, ou das narrativas vulgares e superficiais.

Desconhecem as grandes obras clássicas, mesmo aquelas que professam seja Kant, Hegel ou Marx, literatura profunda de Zolá, Vitor Hugo, Proust, Balzac, Camus ou mais atuais como George Orwell, James Joyce, Gabriel Garcia Marques ou Jorge Luís Borges, eurocêntricos por seu conhecimento raso, preferem a crítica sem conteúdo dos pensadores que contestam todo o pensamento atual como fragmentário: Heidegger, Gadamer, Peter Sloterdijk e Byung-Chul Han.

Estão de barriga cheia de uma comida que enche o estomago, mas está longe de ser um alimento consiste que elabore uma crítica profunda e fundamentada do pensamento atual: o sociologismo decadente, a pouca meditação (leia-se Hannah Arent ou Byung-Chul Han sobre a Vita Contemplativa) e pouco conhecimento até mesmo do iluminismo tardio que professam.

No máximo conhecem o pensamento líquido e eurocêntrico de Bauman, a biopolítica de Foucault ou o revisionismo de Jean Jaurès, desconhecem a transdisciplinaridade de Edgar Morin (chama esta intelectualidade parcial de inteligência cega), a terceiro-incluído de Barsarab Nicolescu e a revolução da física quântica (não é mais um dualismo binário), o pensamento é datado na modernidade, e desconhecem sua origem na Grécia antiga.

É preciso negar autores que propõe paradigmas novos para que sua narrativa fixada em autores do século passado seja coerente, quando muito falam de culturas originárias sem conhecer os grandes sociólogos africanos e latinos modernos como: Achille Mbembe, Franz Fanon e Anibal Quijano.

A barriga está cheia de uma cultura já superada, até mesmo sem a necessária atualização e sem uma leitura completa das obras sobre as quais as posições se assentam, a psicopolítica de Byung-Chul Han, a esferologia de Peter Sloterdijk (Esferas I: bolhas) e a transdisciplinaridade de Morin não podem ser compreendidas, é um revisionismo raso e incompleto pela fragilidade das leituras.

A crítica fácil e a consequente narrativa se baseiam no caótico cenário social e cultural que enfrentamos, sem uma análise completa e radical, que escape das bolhas as quais estamos presos, que se compreenda e atualize o pensamento para além do dualismo idealista.

De fato, precisamos de poucas palavras e pensamentos, mas profundos que estão esquecidos ou adormecidos: que tipo de esperança temos para a sociedade de hoje? Que tipo de crença temos que não envolvem poder e dominação? Que é ciência é aquela que trata do homem todo para poder tratar também de todo homem? Qual nossa relação com o Outro? (Lévinas, Ricoeur, Buber e outros).

Sem ler Tomas de Aquino continuarão leitor de um livro só, sem ler Santo Agostinho não sairão do maniqueísmo, porque o mal é a ausência de Amor e Perdão.

HAN, Byung-Chul. O que é poder? Trad. Gabriel Salvi Philipson. Petrópolis, RJ: Vozes, 2019.

SLOTERDIJK, Peter. Esferas I: Bolhas. Trad. José Oscar de Almeida Marques. São Paulo: Estação Liberdade, 2019.

MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. Trad. Eliane Lisboa. 5.ed. Porto Alegre: Sulina, 2015. 120 p.

A dor e seu sentido

Em seu livro “Sociedade paliativa: a dor hoje”, Byung-Chul Han caracteriza o ser que “coisificou a dor” como aquele que vive em uma “aflição puramente corporal” pois, o ser “dotado de sentido [Sinnhaftigkeit] a dor pressupõe uma narrativa que insere a vida em um horizonte de sentido”, assim sem uma vida corporal ligada a um sentido maior é “uma vida nua esvaziada de sentido, que não narra mais” (Han, 2021, p. 46).

Byung-Chul Han caracteriza o ser que “coisificou a dor” como aquele que vive em uma “aflição puramente corporal” pois, o ser “dotado de sentido [Sinnhaftigkeit] a dor pressupõe uma narrativa que insere a vida em um horizonte de sentido”, assim sem uma vida corporal ligada a um sentido maior é “uma vida nua esvaziada de sentido, que não narra mais” (Han, 2021, p. 46).

Cita Walter Benjamin, em Imagens do pensamento, onde mostra a força curativa da narração: “A criança está doente. A mãe a traz para a cama e se senta ao seu lado. E então começa a contar histórias” (p. 47), ao menos era o que se fazia antigamente, antes mesmo de levar ao médico.

Conforme citamos nas frases do blog do mês passado: “vivemos, hoje, em um tempo pós-narrativa” (p. 48), “o ser humano hipersensível da modernidade tardia, que sofre dores sem sentido … aquela onda de dor na qual o espírito reconhece sua impotência afunda rapidamente hoje” (p. 49).

Cita também a obra de E. Jünger “Sobre a dor”, “o ser humano delira estar em segurança, enquanto é só uma questão de tempo até que ele seja arrastado pelos elementos para o abismo” (p. 55).

Jünger explica que a dor não pode ser levada ao desaparecimento, fala de uma “economia da dor, se colocada em segundo plano desse modo, ela se assoma ocultamente em um ´capital invisível´, que ´se aumenta com juros e juros sobre juros’. Parafraseando a “astúcia da razão” de Hegel, Jünger postula a ´astúcia da dor´” (p. 55), assim não é um poder autocrático e sim a dor que não foi coisificada em alguma forma de dominação.

Escreve citando Jünger: “Nenhuma reivindicação é mais certa do que aquela que a dor tem sobre vida. Onde se poupa a dor, se restaura o equilíbrio segundo as leis de uma economia inteiramente determinada” (pgs. 55-56).

Assim é possível falar, segundo o autor, “tomando de empréstimo uma expressão conhecida, de um ´astúcia da dor´, que alcança o seu objetivo por todos os caminhos” (p. 56), “… a luz dispersa com que a dor, em troca, começa a preencher o espaço” (idem), somente se esta luz está fora de nossa “segurança” coisificada (aquela ligada a bens e confortos materiais) é que podemos encontrar outro tipo mais duradouro de ´conquistas´, que não são coisificáveis.

O autor explica ainda que “numa Sociedade paliativa hostil à dor, multiplicam-se dores silenciosas, apinhadas nas margens, que persistem em uma ausência de sentido, fala e imagem” (p. 57).

Longe do narcisismo e do egoísmo encontramos um sentido a dor, encontramos mais que um sentido, uma recompensa que vem de nossa solidariedade, do encontro com o Outro e com a verdadeira felicidade da vida em família, em comunidade e em verdadeira segurança.

HAN, B.-C. A sociedade paliativa: a dor hoje. Trad. Lucas Machado. Petrópolis: Vozes, 2021.

A lógica do “hater”

A palavra está no centro de discussões acaloradas, manifestações de cólera e de pouca empatia, a lógica do “eu” primeiro entrou em todos círculos, do familiar ao político.

acaloradas, manifestações de cólera e de pouca empatia, a lógica do “eu” primeiro entrou em todos círculos, do familiar ao político.

A tradução para o português seria “odiador”, mas pelo pouco uso desta palavra no português creio que hater acabará nacionalizado, e por falar nisto, muita gente não gosta do uso de palavra como meeting (encontros), coaching (treinamento) e open house ou home-office, que muita gente usa, mas temos exemplos do passado: abajur (do francês), software (do inglês), chucrute (alemão) e schoppen (do alemão, que virou chope) e que não tem nada a ver com shopping (do inglês, compras).

É preciso evitar o “hater”, o “bullying” (intimidação) eles levam a um tipo de assédio moral, também o meme, que se usada em sua origem (vem do grego mimeses) seria uma unidade básica de transmissão cultural, que significa imitação, mas que foi transformada em uma analogia maldosa, por exemplo, determinada figura pública como um animal.

Na raiz de toda esta perversão cultural estão não a introdução de novas palavras na língua falada, que em si não é um mal, mas feito de maneira maldosa torna-se algum tipo de intimidação cultural, que leva ao preconceito e daí a violência.

Não é apenas a falta de empatia, é o respeito ao diferente, é o desejo de inclusão do Outro, diversos autores escreveram sobre isto (Paul Ricoeur, Emmanuel Lévinas, Habermas, Todorov, Martin Buber, etc.) nenhuma filosofia contemporânea digna do nome deve deixar de abordar este tema, ao final de tudo é um “ente” de um mundo em comum, assim o Ser-no-mundo se torna um “ser-com-os-outros” num mundo compartilhado (mitwelt).

Esta mudança de comportamento começa no coração e na alma do “dasein”, onde a clareira de Heidegger pode se abrir em meio a uma floresta densa e obscura.

Sem olhar o Outro com sua dignidade (Ricoeur escreveu “outramente”, Buber escreveu “o eu sagrado”) é diferente do eu-isso que boa parte da filosofia também explora.

O coração purificado aceita empaticamente o Outro, como uma forma do seu Ser.

Sabedoria e mudança de rota

Entre as virtudes está a sabedoria, em tempos de narrativas desconexas e pouco conhecimento, surgem inúmeros sábios de meias-verdades, profetas de mãos e vidas impuras, e há um público para aplaudi-los.

de narrativas desconexas e pouco conhecimento, surgem inúmeros sábios de meias-verdades, profetas de mãos e vidas impuras, e há um público para aplaudi-los.

Assim é necessário desprezar a sabedoria, a pouca leitura, banalizar o que é bom e belo, infringir até mesmo o mais simples raciocínio sobre a preservação da vida, a justiça e a dignidade que possui todo ser humano, não por acaso a palavra de 2024 foi “brainrot” (cérebro estragado).

Não apenas porque bombardeamos nosso cérebro com alimento estragado, mas principalmente porque abandonamos a boa leitura, a boa cultura e a boa fé de quem fez realmente uma mudança de rota.

A figura bíblica que fez esta mudança radical de rota, e era um sábio grande conhecedor do judaísmo e da cultura grega é Saulo de Tarso, nascido nesta cidade da Cilícia no ano 5 d.C. e foi inicialmente grande perseguidor dos cristãos, sendo apontado como responsável pela morte de Estevão, primeiro mártir cristão.

Teve uma visão mística de Jesus que pergunta “porque o persegue” e fica cego a caminho de Damasco (foto), se isto é uma metáfora ou não, não é o mais importante, lhe é indicado para ir ao encontro do cristão Ananias onde tem a vista restaurada.

A cegueira o fez ultrapassar os limites das tradições judaicas, ainda com controvérsias como a discussão com Pedro sobre a circuncisão, porém a própria Bíblia lembra que temos olhos e corações (Dt 10,16) que são incircuncisos e isto explica a cegueira de Saulo, agora transformado em Paulo.

Ele será importante para a mudança de mentalidade que sai dos domínios judaicos e vai até os gregos e romanos, sem ele talvez o cristianismo ficasse como uma seita judaica, e sua sabedoria influenciou profundamente Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino, pensadores importantes para o pensamento cristão e não há como negar a necessidade de sabedoria.

A religião dos preceitos, que exclui a muitos e que não permite que muitas pessoas mudem de rota está em franca decadência, e isto serve para a cultura de um modo geral, com uma necessidade urgente de uma espiritualidade que favoreça uma ascese verdadeira.

Não são as emoções, os discursos bem feitos e até elaborados que provocam uma “mudança de rota”, mas a consciência clara das necessidades humanas e espirituais de nosso tempo.

Não raros aqueles que se propõe a estes discursos, apelam para a exclusão, para a ruptura social e veem nisto um “profetismo” que não pode ser alcançado por mãos impuras.

Aquilo que é divino é transparente e límpido, vem com uma linguagem serena e clara, com atitudes que provam a mudança de rota, sem o exemplo qualquer discurso é vazio ainda que empolgue e provoque emoções.

A linguagem e o mal

A linguagem humana é tão complexa quanto o próprio homem, assim sem uma visão do Ser em sua complexidade (ela é onto-lógica) e sem uma exata compreensão das funções linguísticas (ver post anterior) corremos no erro de entender que a lógica proveniente de mídias e dispositivos se sobrepõe a lógica humana e pode ela “controlar” o real.

o próprio homem, assim sem uma visão do Ser em sua complexidade (ela é onto-lógica) e sem uma exata compreensão das funções linguísticas (ver post anterior) corremos no erro de entender que a lógica proveniente de mídias e dispositivos se sobrepõe a lógica humana e pode ela “controlar” o real.

Wittgenstein seu Tractatus Logico-Philosophicus, reforça a ideia que: “a linguagem é um traje que disfarça o pensamento. E na verdade, de um modo tal que não se pode inferir, da forma exterior da veste, a forma do pensamento vestido por ela, porque a forma exterior do traje foi constituída segundo fins inteiramente diferentes de tornar reconhecível a forma do corpo” (Wittgenstein, proposição 4002, 2023).

Isto é válido também para a metalinguagem, onde a veste é a mídia digital (não é a rede, pois está é de relações), veste-se dela para omitir os fins para os quais muitos a utilizam, entretanto, o problema não é só sócio-político, ele é também moral e ético.

Esta omissão na linguagem permite que a despeito da “liberdade” se possa fazer atos linguísticos com absoluta imoralidade, é muito mais que uma simples expressão na “veste” é uma forma de corromper e destruir valores centrais do processo civilizatório.

Assim separar o que é bom do que é mal a partir da veste é também uma atitude complicada, não se pode incorrer em equívocos bastante comuns: impedir a livre expressão, discernir as intenções escondidas na “veste” e principalmente defender os “alicerces” da verdade.

A verdade é ontológica e não segue a lógica comum, ela visa o respeito ao ser, a sua dignidade como pessoa, o direito as liberdades básicas e principalmente o direito a vida, hoje sob uma “veste” bastante confusão de direitos a morte, onde a guerra e a exclusão são os principais.

A própria linguagem enquanto expressão cotidiana de comunicação sofre abusos e formas de deterioração a cada dia mais preocupantes, ao ponto de dificultar até mesmo aquilo que já era conquista de milênios de processo civilizatória, a comunicação entre duas pessoas e em tempo de narrativas isto é mais sério ainda, a verdade e o “bom” que ela comporta estão deterioradas.

Não se pode separar o mal que está sob uma veste de “palavras” e uso linguístico, sem estar atento a verdade estruturais que datam de milênios de processo civilizatório: o direito de Ser (vida), o direito de expressar livremente as próprias ideias e princípios, o direito de ir e vir e o direito de escolha que não fira estes direitos de cada Outro.

Não se tira um bem de um mal, e aquilo que está presente na linguagem deve ser depurado.

Wittgenstein, Ludwig. Tractatus Logico-Philosophicus, Brasil, Criciúma, SC: Editora Convivium, 2023. 1ª. edição eletrônica.

A narrativa, a linguagem e a comunicação

O que é narrativa e já estamos num  pós-narrativa, sentencia o filósofo coreano-alemão Byung-Chul Han: “Vivemos hoje num tempo pós-narrativo. Não a narrativa [Erzählung], mas a contagem [Zählung] determina a nossa vida. (Han, 2023, p. 48).

pós-narrativa, sentencia o filósofo coreano-alemão Byung-Chul Han: “Vivemos hoje num tempo pós-narrativo. Não a narrativa [Erzählung], mas a contagem [Zählung] determina a nossa vida. (Han, 2023, p. 48).

Para entender melhor esta frase, apenas para didática categorizamos o gênero literário em 3: narrativo ou épico, lírico e dramático, o narrativo está ligado a “contação” (zählung) de uma história e por isto não deve ser confundida com as narrativas atuais (Erzählung, em alemão), veja que elas estão diferenciadas pelo prefixo “Er”, assim a contação devem ter um narrador, uma trama, os personagens no temo e no espaço, isto é, num contexto.

O lírico também é um gênero que se refere a textos com subjetividades e conotações, podem ser em prosa ou verso, porém também são um tipo de contação diferente das narrativas modernas, muitos são os autores que reclamam a falta de poesia, e Heidegger lembrou que esta é uma outra função da linguagem.

O texto dramático é também um gênero onde se apresentam atos, cenas, rubricas e falas, por isto é parte de uma forma teatral ou de a-presentação, no sentido que a presentação é ao mesmo tempo uma contação de uma história e sua negação, uma vez que envolve a ficção.

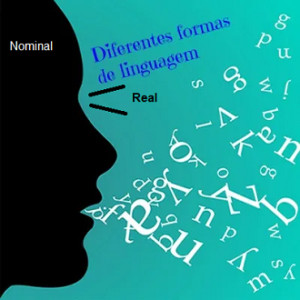

A disputa entre nominalistas e realistas na baixa idade média (séculos XI a XIV), terminou por negligenciar a importância da linguagem, porém a viragem linguística do final do século XIX fez retornar sua importância em estudos como a gramática, a semiótica, a etimologia e de modo mais amplo a linguística.

O início da modernidade é marcado pela ruptura entre a função metafísica da linguagem e o uso da objetividade como modo de expressão, porém esta é apenas uma das funções da linguagem, o linguista russo Roman Jacobson lembra das funções: fática, poética, conativa e metalinguística, na qual se inserem por exemplos os códigos modernos: morse, digital e quântico, onde “o “código explica o próprio código, ou seja, a linguagem explica a própria linguagem”, e este deve ser o único contexto onde se aplicam os conceitos de emissor/receptor.

A viragem linguística, ocorre em meio a crise do pensamento idealista e positivista na modernidade: Husserl, Heidegger, Hanna Arendt são fundamentais embora sejam mais lembrados: Noam Chomsky, Mikhail Bakhtin, Michel Foucault e Ferdinand de Saussure.

Retomando a citação inicial de Byung-Chul Han: “A narrativa é a capacidade do espírito de superar a contingência do corpo”, esta capacidade de superar a contingência do corpo, está ligada não apenas a lembrança da linguagem poética e conativa, porém aos sentidos e valores espirituais que a modernidade abandonou, sob o pretexto de criar uma visão “objetiva”.

A contação das histórias dos povos, de suas culturas e religiões assim são fatores primordiais para a superação de um momento tão dramático da história da comunicação, onde a própria comunicação fruto de milênios de evolução da cultura humana, parece estar em cheque.

Proclamar as palavras, histórias e crenças é um direito universal, as tentativas de impedir estes direitos não é apenas uma motivação para divisões e ódios, é combustível para as guerras.

Círculos virtuosos são inclusivos

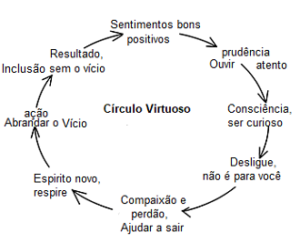

Na medida em que avançamos nas virtudes encontramos obstáculos, aqueles que estão nos vícios e na decadência tendem a tentar nos desanimar e mostrar que seus enganos estão certos, querem a nossa cumplicidade aos seus erros, porém não se trata de excluí-los e sim amá-los justamente com as virtudes que exercitamos: paciência, prudência, sabedoria e fortaleza.

encontramos obstáculos, aqueles que estão nos vícios e na decadência tendem a tentar nos desanimar e mostrar que seus enganos estão certos, querem a nossa cumplicidade aos seus erros, porém não se trata de excluí-los e sim amá-los justamente com as virtudes que exercitamos: paciência, prudência, sabedoria e fortaleza.

Não é inclusivo aceitar as ofertas de facilidades que os vícios proporcionam, é sobretudo mostrar que as dificuldades e coragem de enfrenta-las que levam a um recomeço em virtudes e atitudes.

Todo vício já contém em si uma inclusão, é preciso reformar a crítica ao outro, tentar provar que estão errados aqueles que perdoam, que ajudam e que são solidários, pois estão paralisados na sua alma e assim precisam se alimentar e convencer a si próprios que seus erros têm fundamento.

Como afirmamos no post anterior, usando o livro de Philippa Foot, o Amor bastaria se fosse bem compreendido como síntese última de todas virtudes, mas não é assim, uma cultura que está no erro até mesmo palavras fortes precisam ser compreendidas com todos seus complementos, o amor eros não é senão um aspecto do Amor Ágape, e se mal compreendido é também um vício.

O mesmo para a generosidade, se não vista com prudência pode parecer altruísmo e podemos estar no intuito de ajudar, dando esmolas por exemplo, estar alimentando vícios de diversos tipos.

Também o Amor que não tem fortaleza (coragem) é mais fácil excluir, ignorar o diferente ou até mesmo agredi-los na ilusão que isto o tira dos vícios e erros, é muito comum na literatura atual os conselhos tirem de sua vida pessoas com problemas, com erros e que não constroem, enfim exclua.

A exclusão gera mesmo em que pensar estar num circulo virtuoso um novo vício, atitudes e comportamentos não inclusivos e não tolerantes, é preciso apontar os erros, mas com prudência.

Os níveis de agressividade e intolerância geram muitas divisões e no fim da linha vícios e erros que acabam por minar um circulo virtuoso, manter a postura moral, por exemplo, é fortaleza.

A privação de liberdade, de diálogo proveitoso, de escuta sincera em círculos virtuosos gera uma escalada ainda maior das virtudes, ao ponto de parecem lógicas e naturais, sem elas criamos as bolhas em que parecemos viver bem, porém sem a empatia e a resiliência para o convício social.

Assim grupos aparentemente inclusivos onde se auto-elogiam, se auto-ajudam ou se proclamam puros e virtuosos são na verdade círculos de exclusão e pouca vida, tendem a murchar e diminuir.

Verdadeiros círculos virtuosos atraem, inspiram e levam muitas pessoas a superar seus problemas, erros e dificuldades que são próprias da vida, este é um milagre que só as virtudes trazem, o fato que os valores estão sendo deteriorados é que quem os defendem não praticam.

Círculos viciosos e virtuosos

Mesmo estando num momento civilizatório com uma “policrise” (termo usado por Edgar Morin), onde estaríamos sem alguma ideia de justiça, de bondade e fraternidade? talvez numa barbárie ainda pior de guerra e violência cotidiana, mas alguém pode perguntar não estamos perto disto?

com uma “policrise” (termo usado por Edgar Morin), onde estaríamos sem alguma ideia de justiça, de bondade e fraternidade? talvez numa barbárie ainda pior de guerra e violência cotidiana, mas alguém pode perguntar não estamos perto disto?

Ninguém questiona que a racionalidade adota comportamento que podem garantir o futuro da humanidade e o próprio, porém o descontrole das “virtudes” pessoais e sociais cria uma nova cultura, aquilo que alguns chamam de cultura deteriorada que gerou um brainrot coletivo.

O que a filósofa inglesa fala sobre virtudes é que a racionalidade deve acompanhar estes aspectos, que há algo de bom nisso, e isto é a razão dos fatos sobre a nossa própria natureza humana, e ela desafia duas premissas não-cognitivistas, que estariam amparadas em uma má compreensão sobre a racionalidade prática, as motivações humanas para agir no dia-a-dia e sobre uma gramática lógica subjacente a dizer que algo é “bom”, uma vez que o “algo” aqui é essencial para a determinação e a significação do bom.

Deduz deste raciocínio que o que é logicamente vulnerável aos fatos, e fatos, por sua vez, são identificados e compreendidos, correta e mais completamente, à luz daquilo que é bom.

É o que preferimos chamar aqui de circulo virtuoso, porque é comum se dizer que o bom é frágil, mas só quando está inserido num círculo vicioso (cultural e social), o circulo virtuoso torna também o mal frágil se estamos inseridos nele, é facilmente repelido tudo o que é maligno.

O problema cultural é este não permitir que uma cultura se deteriore na medida que evolui, não é prejudicial nem vicioso que uma cultura evolua, porem suas raízes não podem ser perdidas sob a pena de modificar valores que a tornem a prática social, cultural e pessoal viciosa.

Interromper este fluxo não é simples, cultura do consumismo (na medida que temos mais objetos de consumo), cultura do imoral (na medida que há mais facilidades para pequenos roubos que se viciosos se tornam grandes), cultura da ignorância ecológica: desmatamentos e práticas que tornam a produção de materiais de consumo uma cultura de degradação insustentável da natureza.

Também os níveis desumanos de seguridade social, a pobreza estrema e a ausência de políticas sustentáveis de médio e longo prazo que retirem os bolsões de miséria que persistem no mundo.

A gramática lógica de Philippa Foot não há mudança nem adaptação no significado de “bom”, ela fala de “boas raízes” e quando falamos das “boas disposições da vontade humana” ela deve incluir as virtudes cardeais: a prudência, a justiça, a prudência, a fortaleza e a temperança, elas compõe o amor ágape, porém sem estas virtudes a palavra pode ser usada em contextos não virtuosos.

Na foto: Allegoria della Virtù e della Nobiltà. Giambattista Tiepolo , 1740-1750.

Foot, Philippa. Natural Goodness. UK: Oxford University Press, 2001.