Arquivo para a ‘Método e Verdade Científica’ Categoria

Vaidade e verdadeiros tesouros

Para muitos o mundo, a história e até mesmo a felicidade pessoal se desenvolve em torno de riqueza, falsos tesouros e algum reconhecimento público, na verdade, tudo é vaidade e nela se consomem grande parte das energias humanas, sem encontrarem verdadeira alegria, não aquela da euforia, do frenesi ou da catarse, mas aquela do gáudio e da paz interior.

pessoal se desenvolve em torno de riqueza, falsos tesouros e algum reconhecimento público, na verdade, tudo é vaidade e nela se consomem grande parte das energias humanas, sem encontrarem verdadeira alegria, não aquela da euforia, do frenesi ou da catarse, mas aquela do gáudio e da paz interior.

Socialmente significa colaborar para que todo o bem a nossa volta se propague e todos possam estar felicidades não com grandes empreendimentos, festas vultuosas ou mesmo outroas alegrias passageiras, tudo isto é juntar tesouros falsos.

Há uma alegria nas verdadeiras perenes, aquela conforme diz um versículo bíblico “onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam” (Mt 6,19), mas aquelas que existem nos laços entre pessoas boas, como definia Aristóteles para o tipo de amizade verdadeira.

Acumular valores verdadeiros, amizades verdadeiras e bens verdadeiros que não são aqueles que só a riqueza material confere, significa mais que ter uma vida virtuosa, é uma estrada que leva a paz interior e a uma felicidade equilibrada que está além daquilo que passa e por isto tem gosto de eternidade.

Em tempos de guerras, ódios e falsas polarizações (não se tratam de polos entre aquilo que é verdadeiro e falso eternamente, mas sim rivalidades temporais), experimentam apenas o gosto de uma felicidade passageira, narcótica e se uma embriguez passageira e curta.

É melhor cultivar valores e sentimentos que tenham durabilidade, e eles precisam de amor e dedicação com asceses espirituais, do que apegar-se ao passageiro que depois exigirá um tipo de renúncia mais difícil e sofrida justamente porque não tem sabor de eterno.

Homens sábios, santos e grandes filósofos buscaram este tipo de gaudio (uma felicidade mais equilibrada e duradoura) porém é impossível consegui-la com apegos temporais: vaidades, ganâncias, opressões e sentimentos de baixa moralidade porque não podem ter durabilidade justamente pelo que representam: sua limitação em um lapso temporal.

Numa sociedade da performance, do ativismo e da baixa ou pouca capacidade de perceber, viver e contemplar o que realmente é belo e eterno, só os que vão além da vaidade e do prazer temporal, podem alcançar este tipo de gáudio, as jóias preciosas da vida eterna.

A amizade e a espiritualidade

A filosofia idealista coloca amgio e amizade em uma relação filosófica ideal, Aristoteles no entanto adverte: “o amigo se faz rapidamente, já a amizade [e um fruto que amadurece lentamente”, o mesmo pode-se dizer da espiritualidade, reconhcer que temos uma parte espiritual e que ela é em parte humana, exige um exercício de espiritualidade.

filosófica ideal, Aristoteles no entanto adverte: “o amigo se faz rapidamente, já a amizade [e um fruto que amadurece lentamente”, o mesmo pode-se dizer da espiritualidade, reconhcer que temos uma parte espiritual e que ela é em parte humana, exige um exercício de espiritualidade.

Foi Sloterdijk, um dos grandes pensadores da Alemanha atual, que alertou que vivemos numa “sociedade de exercícios”, porém alerta que ela é desespiritualizada.

A alta espiritualidade antes de atingir o divino, deve passar por etapas anteriores na relação com o Outro, aquele que não é espelho, que não tem os mesmos valores que nós e esta relação pode evoluir ou obstruir, sendo mais difícil quando há uma obstrução manter uma relação de respeito e de cordialidade, pois a amizade e o amor ficam mais distantes.

É possível amar quem a tudo obstrui, sim é possível primeiro manter o respeito, depois separar aquilo que são valores e exercícios reais de espiritualidade e o que é só interesse.

Neste ponto a amizade tem uma relação muito próxima ao espiritual, pode-se dizer que há além da amizade, a reciprocidade, um fluxo contínuo de relação entre pessoas boas, aquilo que Aristóteles definiu como amizade verdadeira, ela só existe entre homens bons (e justos).

Somente com homens bons a sociedade se salva, diz uma curiosa passagem bíblica sobre Sodoma (Gn 18,20-32) na qual Abraão pergunta a Deus se com um número pequeno de homens justos a sociedade se salvaria, e vai reduzindo o número porque sabe que alí há poucos.

Não há sociedade justa sem homens justos, não há amigos sem exercícios de amizade, e só a partir de uma verdadeira reciprocidade uma amizade pode chegar ao nível do espiritual.

Para quem crè diz o versículo bíblico, explica o mestre diante desta questão (Lc 1,5-8): “Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: ‘Amigo, empresta-me três pães, 6porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer’, e se o outro responder lá de dentro: ‘Não me incomodes! Já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados; não me posso levantar para te dar os pães’; 8eu vos declaro: mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário”.

Se alguém quer atingir a reciprocidade deve dar passos em respeito e amizade primeiro e o nível mais alto de espiritualidade é respeitar e amar os inimigos.

Os conceitos idealistas da amizade

Postamos que se trata de um exercício de retórica, porém como qualquer filosofia há uma origem seminal de determinado pensamento, Nietzsche parte da metafísica platônica afirmando que o jogo entre amigos da filosofia possuia um vício de concepção que seria a vontade da verdade, ora foi justamente ela que há uma crítica aos sofistas a relativizam.

qualquer filosofia há uma origem seminal de determinado pensamento, Nietzsche parte da metafísica platônica afirmando que o jogo entre amigos da filosofia possuia um vício de concepção que seria a vontade da verdade, ora foi justamente ela que há uma crítica aos sofistas a relativizam.

Partindo deste princípio Nietzsche vai afirmar que o filósofo deve praticar certa “arte da desconfiança”, sendo o seu principal instrumento o martelo (Niettzsche em “Alem do bem e do mal”).

Deleuze afirma que Foucault teria declarado que “Heidegger sempre o fascinou, mas que somente podia compreendê-lo por meio de Nietzsche, com Nietzsche (e não o inverso)” (Deleuze, 1986, p. 120-121) e ainda que “seguramente, ao lado de Heidegger, mas de uma maneira totalmente diversa, aquele que mais profundamente renovou a imagem do pensamento” (Deleuze, 1990, p. 130-131).

Voltando a questão inicial que é a amizade verdadeira, afinal se é ela e não outra coisa que permite fazer uma ampla relação entre os diversos conceitos de amigos na filosofia, sendo ela própria por definição (filo-amigo) sofia (sabedoria).

É assim que Deleuze e Guattari desenvolvem a questão da amizade, considerando os diversos pensadores, o amigo é para ele sendo mais textuais é um “traço de personagem conceitual” que tem a ver com “personagens psicossociais” (Deleuze, Guattari, 1991, p.68)

Conforme dissemos é um esvaziamento do conceito de amigo, transformado em um objeto de reflexão subjetiva, por isto dizemos que são conceitos idealistas, mesmo abordando autores claramente não idealistas como Heidegger e Nietzsche.

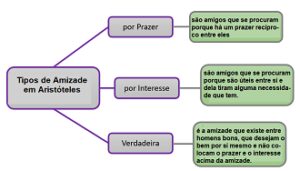

Voltamos ao conceito aristotélico que diferencia a amizade por prazer ou por utilidade, da amizade verdadeira e portanto a questão da verdade é essencial, e mesmo Platão a considerou, embora divida o mundo das ideias (eidos para os gregos) e mundo sensível.

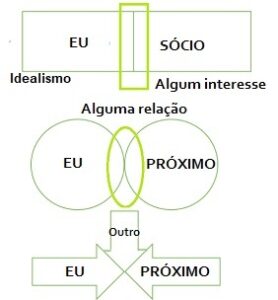

Também o conceito de próximo (aquele que está dentro de um afeto amplo de amizade) e o sócio (aquele ao qual nos associamos por determinada felicidade), conceitos de Paul Ricoeur são pontos a nosso ver essenciais para a reflexão sobre amizade.

DELEUZE, Gilles. Pourparlers Paris: Minuit, 1990.

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Qu’est-ce que la philosophie? Paris: Minuit, 1991.

A amizade e conceitos

Já postamos e exploramos os conceitos de amizade em Aristóteles por prazer, por interesse e as amizades verdadeiras, também destacamos a diferença entre o sócio e o próximo (o texto de Paul Ricoeur) onde no primeiro caso há apenas interesse e uma vez terminado a amizade se encerra ou diminue.

por prazer, por interesse e as amizades verdadeiras, também destacamos a diferença entre o sócio e o próximo (o texto de Paul Ricoeur) onde no primeiro caso há apenas interesse e uma vez terminado a amizade se encerra ou diminue.

O que queremos explorar um pouco agora é o que significa num mundo individualista onde o interesse impera qual é o conceito de migo e da amizade.

Numa outra perspectiva, na qual Deleuze e Guattari chegam a dizer que o amigo e a amizade são preocupações “ausentes” no pensamento filosófico, e fala como uma rara exceção o livro “A amizade de Maurice Blachot”, porém já há na base deste discurso uma clara distinção entre amigo e amizade.

Assim o filósfo é “amigo” da sabedoria (philos- amigo e sophia- sabedoria), porém há uma obrigação compulsória devido a “amizade” ser objeto desta relação, e assim só estes amigos poderiam participar da amizade, ou seja, há uma exigência de sabedoria.

A base deste conceito está no “olhar” de uma pretenso “sábio”, assim são conceitos dentro de cada um, são os olhos ou olhar de cada um sobre outra pessoa, mas este olhar é uma sensação que não vem dos olhos dos sentidos ou dos sentimentos pessoais, assim são um olhar de ninguém, uma exigência de observação, um selfie que deve ser visto por outro.

Mas como se pode ser amigo não sendo ninguém? Esta indagação faz mais sentido quando se trata de uma dimensão num plano altamente diferenciável, e assim pode ser vista em determinados contextos históricos, políticos e até religiosos, onde cada pensador é tomado individualmente como sendo portador de um “olhar” de sábio, ou de pretensa sabedoria.

Pode-se ilustar com o próprio Guattari e Deleuze, e assim podemos dividir a amizade em conceitos de contextos diferentes: a grega, a nietzscheana, a heideggeriana e a foucaultiana.

Tal indagação visa a explorar o território da amizade como conceito, pois se, como afirmávamos, trata-se de uma dimensão ou plano altamente diferenciável, então, pode-se detectá-la em certos períodos históricos ou mesmo em cada pensador tomado individualmente. Procuraremos, em seguida, definir e ilustrar, a partir dos elementos que acabamos de emprestar a Deleuze e Guattari, de modo apropriado à extensão do presente artigo, quatro tipos de amizade do conceito, a grega, a nietzscheana, a heideggeriana e a foucaultiana, mas é só um exercício retórico.

Pode valer a pena como exercício de pensamento, a amizade é simples e pode haver e há, entre pessoas simples e de pouca cultura livresca, e pode não haver entre “cultos”.

Arrisco dizer que há mais amizade verdadeira entre pessoas simples, que o diga Heidegger em seu Caminho da Floresta no qual convive com pessoas muito simples.

Consciência, verdade e clareira

Pode-se classificar consciência de diversas maneiras,  porém ela distante do todo ao qual pertence o ente (identificado como realidade material na modernidade) ela esquece o ser, assim permanece oculto o que de fato é consciência e fica mais próxima da senticiência a qual se referem as a inteligência artificial e que poderia ser chamada de consciência maquínica.

porém ela distante do todo ao qual pertence o ente (identificado como realidade material na modernidade) ela esquece o ser, assim permanece oculto o que de fato é consciência e fica mais próxima da senticiência a qual se referem as a inteligência artificial e que poderia ser chamada de consciência maquínica.

A clareira que emerge do ser, já foi postado neste blog aqui, é aquela que está contida no contexto de um todo, e dela emerge o ser, e esta crítica pode ser estendida a toda modernidade, onde há uma fragmentação e tudo se refere a parte, muitas vezes até oposta ao todo ao qual pertence o ente, e dele emerge a questão do ser, conforme pretendia Heidegger.

Este todo é também reivindicado por Edgar Morin, que completa no dia de hoje 101 anos, e junto do Lima de Freitas e Barsarab Nicolescu escreverem na “Carta da Transdisciplinaridade” de Arrábida (1994) como “a ruptura contemporânea entre um saber cada vez mais acumulativo e um ser interior cada vez mais empobrecido leva a ascensão de um novo obscurantismo, cujas consequências sobre o plano individual e social são incalculáveis” (Arrábida, 1994).

Este tipo de consciência formal leva também uma noção não só de saber, mas também de cultura e até de religião a um desvio longe da clareira do Ser e sujeito a regras e preceitos formais, de Lei e saber em uma lógica aparentemente rigorosa, mas desumana e que oculta o Ser.

Na cultura significa limitar a concepção a um tipo particular de cultura, de uma única cosmovisão, que é válida, mas que não pode ser imposta a outras visões de mundo em especial, às originárias.

Aos cristãos a passagem bíblica que esclarece esta falsa consciência é a que Jesus é questionado por um mestre da Lei, especialistas em consciência formal, pergunta ao mestre o que precisa fazer para conquistar o reino divino, e Jesus diz numa linguagem moderna respeita o Outro e admite o Ser Divino por excelência, aquele que está é o Todo em uma cosmovisão monoteísta (Deus).

Porém a parábola do Bom Samaritano é dita logo em seguida e torna clara a consciência formal, diz a parábola que um homem foi assaltado e maltratado por assaltando e ficou a beira do caminho, passou um sacerdote e um levita (tribo de onde saiam religiosos daquele tempo) e se desviaram do problema, passou um samaritano (que era um povo sem religião e que não gostava dos judeus) e ofereceu ajuda, colocou óleo e vinho nas feridas, colocou em seu animal e levou-o a uma pensão pagando sua estadia e caso se prolongasse pagaria na volta.

Somente o samaritano teve uma atitude de consciência verdadeira com o homem, então Jesus disse aos que perguntavam como conquistar o reino divino “Vai e faze a mesma coisa” (Mt 10,37).

Polêmica da máquina consciente e algumas devaneios

Antes de qualquer polêmica é importante entender que a questão da ética está presente em todas equipes sérias de AI (Artificial Intelligence) e desde a conferência de na Suécia, diversas empresas e centros de pesquisa assinaram um acordo de não desenvolver máquinas letais em AI.

da ética está presente em todas equipes sérias de AI (Artificial Intelligence) e desde a conferência de na Suécia, diversas empresas e centros de pesquisa assinaram um acordo de não desenvolver máquinas letais em AI.

Jean-Gabriel Ganascia escreveu um importante livro sobre o Mito da Singularidade, o ponto em que a máquina ultrapassaria a inteligência humana e ele próprio tem um setor de ética em seu laboratório, como muitas equipes tem inclusive a Google.

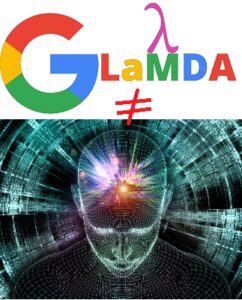

Uma polêmica recente surgiu a partir de uma entrevista do engenheiro da Google Blake Lemoine ao Washington Post e ter definido a máquina de AI LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) da gigante de buscas como tendo senciência, imediatamente a Google o afastou e através de seu porta-voz Brian Gabriel informou que as preocupações de Blake não estavam “de acordo com nossos princípios de IA e o Informou de que as evidências não respaldam suas alegações”, mas a polêmica continuou.

A primeira coisa a esclarecer é que senciência tem uma grande diferença de consciência, que significa que “perceber pelos sentidos [no caso das máquinas sensores [ou que ter impressões, enquanto consciência existem diversas definições, porém ficamos com a da fenomenologia que afirma que só se pode falar de consciência de algo, assim depende do fenômeno e da intenção.

Também para a fenomenologia, em especial para a ontologia de Heidegger sua descendente direta (Heidegger foi aluno de Husserl) o Ser é descrito como morada da linguagem, mas não se pode esquecer que linguagem para Heidegger tem uma função poética, ou seja, em um sentido mais amplo que o cotidiano.

Voltando ao sentido dos sensores, agora temos uma evolução da IoT (Internet of Things), pode-se pensar em expressões faciais, gestos e atitudes que possam identificar a senciência de uma máquina, porém a consciência de algo significa também para Heidegger, desvelar o oculto, aquilo que nos leva a uma clareira do objeto ou do fenômeno, a constatação de sua ex-sistência, seu Ser.

Sem apelo a filosofia, voltando ao cotidiano, é possível um comportamento humano que emite e que se desenvolva como máquina, uma robotização de nossas ações, o que inclusive é muito comum na modernidade, uma “mesmice”, a linguagem poética, a arte e a cultura vem em socorro.

Quanto ao aspecto técnico, é desejável que se conheça mais a fundo, enquanto o aspecto social não pode deixar de observar aspectos técnicos importantes e seus limites, claro, inclusive ético.

Aos que querem detalhes técnicos recomendo a entrevista que Melanie Mitchel concedeu a Zeeshan Aleem: Did a Google create a sentient program ?, há muita fantasia e ficção por ai.

A antropotécnica: duas formas de dominação

Se há uma relação estreita do pensamento de  Sloterdijk com Heidegger e algum paralelo com o pensamento de Hans Georg Gadamer, a ligação do pensamento alemão com nomes como Ernst Cassieer, Max Scheler, Arnold Gehler e Hellmuth Plessner nos leva tanto a uma antropologia filosófica como nos devolve a uma perspectiva quase esquecida das “ciências do espírito”.

Sloterdijk com Heidegger e algum paralelo com o pensamento de Hans Georg Gadamer, a ligação do pensamento alemão com nomes como Ernst Cassieer, Max Scheler, Arnold Gehler e Hellmuth Plessner nos leva tanto a uma antropologia filosófica como nos devolve a uma perspectiva quase esquecida das “ciências do espírito”.

Destes autores, alguns muito próximos dos projetos nazi, ele aproveita a ideia do homem como um ser deficitário, que não dispõe de meios naturais (garras, dentes ou chifres, por ex.) para defender-se e deve buscar em meios artificiais, mas não os diferencia dos meios “espirituais”

Não por acaso sua obra traça paralelos com Nietzsche do “Deus Morto”, a crítica ao humanismo de Heidegger, porém sua obra busca uma antropogênese original, e nela se insere a sua antropotécnica, especialmente o que está escrito em “Tens que mudar sua vida” onde diferencia duas formas de produção artificial do comportamento humano que floresceram desde a antiguidade nas chamadas “altas culturas”, sofrendo uma profunda transformação na modernidade, a primeira é a produção de alguns homens por outros homens, que ele chama de técnicas de “deixar-se operar”, enquanto a segunda é a produção dos homens a partir de si mesmo, que seriam então os “autos” – as técnicas de Operação” (Sloterdijk, 2009).

Sobre estes dois tipos de antropotécnicas ele se propõe a repensar, n uma base da antropologia filosófica, os conceitos foucaultianos de “biopolítica” e “estética da existência”, com ideias parecidas nestes dois polos, a domesticação do outro, por isto sua ideia do parque humano, e a autocolonização, que seu discípulo Byung-Chul Han chamará de autoexploração.

A diferença básica de Sloterdijk é a ideia de “Aperfeiçoamento do mundo” (Weltverbesserung) com base no aperfeiçoamento das populações que domina a teoria ocidental vindo desde de Platão é trocada por um “aperfeiçoamento de si mesmo” (Selbsverbesserung) e o faz com as “tecnologias do eu”, e para isto os homens o fazem como uma “sociedade de exercícios”.

Para Byung-Chul Han, estes exercícios são controlados por tecnologias do “self” que cada vez remetem a exercícios psicológicos, e assim chama-a de “psicopolítica” (Sloterdijk fez um ensaio em 2020), uma vez que acreditam que é a autorrealização que transforma sua vida, embora pratiquem uma “autoexploração”.

Tanto Foucault, como Sloterdijk e Byung Chul Han, e isto está na origem no pensamento de Nietzsche, que o surgimento de práticas ascéticas provocou uma antropogenese que dividiu os humanos em duas categorias: os virtuosos e os não virtuosos, enquanto na sociedade de exercícios, há uma asceses desesperitualizada.

É Chul Han chama a atenção para as categorias da vida ativa e a vida Contemplativa, a partir dos pensamento de Hannah Arendt e São Gregório de Nazianzo (ou nazianzeno), Sloterdijk fica preso a sua crítica a Scheler, que vê apenas a pessoa como “algo” além de seus atos, e nisto vê um “espirito”.

SLOTERDIJK, P. Tens de mudar sua vida. Lisboa: Relógio d´Água, 2018.

O ser, a clareira e o humanismo

No contexto em que Heidegger escreveu O ser e o tempo, é aquilo que permanece oculto dentro de um todo, onde deveria emergir o ser, isto é apropriado ao discurso da modernidade onde há uma redução a vida material humana, e uma divisão entre o que é subjetivo e objetivo no Ser.

é aquilo que permanece oculto dentro de um todo, onde deveria emergir o ser, isto é apropriado ao discurso da modernidade onde há uma redução a vida material humana, e uma divisão entre o que é subjetivo e objetivo no Ser.

Esta fragmentação emerge apenas em uma parte, na maioria das vezes é oposta ao ente ao qual o ser pertence, explicando de um modo diferente fazendo uma brincadeira: “o ser do ente”.

Ente e ser estão interligados, o ente é condicionado pelo ser, já que este possui um sentido mais amplo, esta definição mais ampla Heidegger definiu como Dasein, ou ser-aí para dizer este fato que há uma cosmovisão do ser em relação a um contexto mais amplo de sua vivência.

Porém longe de uma solução para o paradoxo da modernidade, aquilo que Heidegger chamou de manifestação do ser através da linguagem, incluindo a poética como uma das funções da linguagem, fazendo ali uma morada do ser, que preservaria o ex-tático denominando na clareira.

A clareira seria nada mais que a verdade do ser, isto significa ela nos retiraria do abismo de nossa essência ex-sistente, e a clareira nos devolveria o “mundo” e a linguagem é o advento que revela e clareira o próprio ser, mas Sloterdijk respondendo a sua clareira no escrito de Heidegger Cartas para o Humanismo, faz uma resposta no livro Regras para o Parque Humano, dizendo do fracasso desta clareira e do humanismo.

Esta clareira não é nem o habitat nem o ambiente, e este se encontra em ruptura com a natureza, onde identifica o fracasso do ser humano como pastor do ser, cuja essência não seria cuidar do enfermo, mas sim guardar seu rebanho na clareira, a clareira é o mundo aberto e, neste caso a tarefa emprega-se no ser escolhido livremente e impregnando-se do próprio ser.

Antes de avançar na crítica, é preciso salientar o elogio de Sloterdijk a Heidegger, há um elogio a sua crítica ao Humanismo, reconceituando-o e buscando a essência do homem neste sistema.

O ponto de partida de Sloterdijk é a critica de Heidegger, onde busca um melhor entendimento sobre o que é o homem dentro deste humanismo, e uma maior compreensão da clareira.

A subjetividade deixa de ser um mero fundamental gramatical e se torna um fundamento enquanto representação humana, quer seja de seus sentimentos, quer seja de sua essência, e assim o fundamento passa a ser o eu, assim a modernidade abre uma relação objeto-sujeito.

Tudo então é para o homem, é antropocêntrico e o mundo se abre para a dominação, para a ciência e a técnica dominá-lo fundamentando todo o saber, mas qual é o saber sobre o Ser.

Ao trocar este vocabulário do humanismo para o seu próprio (subjetividade) Heidegger afirma segundo Sloterdijk, que a escola de domesticação do homem, que é mesmo uma escola, o projeto pedagógico iniciado pelos romanos, é uma escola fracassada, a domesticação não foi possível.

Dois acertos de Sloterdijk são um assombro para o futuro da civilização, primeiro uma necessidade positiva que é a coimunidade, a ideia de que só uma defesa conjunta do Ser supera o eu, a outra perigosa é que o projeto de domesticação fracassou e a clareira é um imperativo, não só uma narrativa humanista.

Diz textualmente Sloterdijk: “a história da clareira não pode ser desenvolvida apenas como narrativa da chegada dos seres humanos às casas das linguagens” e a partir daí que elabora sua antropotécnica, será o nosso próximo tópico.

SLOTERDIJK, P. Regras para o parque humano. Trad. José Oscar de Almeida Marques, São Paulo: Estação Liberdade, 2000.

O ser entre da pausa e do caminho

Duas frases de Heidegger refletem bem suas questões essenciais que fazem mais sentido em momentos de crise profunda: “Devemos levantar novamente a questão do sentido do ser” e “O ser humano é um ente ontologicamente privilegiado porque em seu existir está em jogo o seu próprio ser.” (em ‘Ser e tempo’), então o caminho deve-se partir de uma pausa contemplativa.

essenciais que fazem mais sentido em momentos de crise profunda: “Devemos levantar novamente a questão do sentido do ser” e “O ser humano é um ente ontologicamente privilegiado porque em seu existir está em jogo o seu próprio ser.” (em ‘Ser e tempo’), então o caminho deve-se partir de uma pausa contemplativa.

A pauta é momento também de abertura do ser e de um epoché sobre o significa de existir, com os outros homens, dentro de um contexto histórico e solidário com a natureza que é a “casa” onde habita, enquanto a linguagem é a morada do Ser.

Isto exige um deserto, uma mudança de mentalidade, sair da Sociedade do Cansaço, enfrentar a dor e os riscos de uma pandemia com outra visão (Byung Chul Han escreveu a Sociedade Paliativa) e por último encontrar a paz dentro de um novo caminho, rompendo com as estruturas do mal.

Só quem passou pelo deserto, pelo “vale das sombras”, que agora não é exclusivo de um único Ser e sim são sombras sobre o processo civilizatório em todo o mundo, incluindo a possibilidade da guerra, da fome e uma pandemia interminável se não mudamos a postura.

A história bíblica conta João Batista que foi para o deserto e anunciava um novo tempo, que os cristãos comemoram estes dias seu nascimento, Jesus também foi para o deserto onde foi tentado e vivenciou a fome sendo alimentado por “anjos”, e a humanidade como atravessará seu deserto

Para seguir o caminho é necessário passar por estas questões, responder a estas perguntas, como diz a passagem bíblica em (Lc 9, 20), Jesus depois de ser rejeitado na Samaria e impedir que os apóstolos entrassem em conflito com aquele povo, diz ao ter um discípulo que queria enterrar o pai: “Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu, vai anunciar o reino de Deus”.

Isto significa que não devemos olhar para o que está morrendo, mas para o que está nascendo em meio ao deserto, porque é daí que se inicia um novo caminho.

O Ser e o caminho

Mesmo que tenha lido Heidegger, poucos leram pelo menos na integra O ser e o tempo, ou outra obra que julgo importante A origem da obra de arte, e a mais polêmica (pelo menos atualmente) que é Cartas sobre o humanismo, não apenas porque Sloterdijk a refugou, mas porque pensar o que é o humanismo hoje é a tarefa mais importante para tentar salvar a civilização.

na integra O ser e o tempo, ou outra obra que julgo importante A origem da obra de arte, e a mais polêmica (pelo menos atualmente) que é Cartas sobre o humanismo, não apenas porque Sloterdijk a refugou, mas porque pensar o que é o humanismo hoje é a tarefa mais importante para tentar salvar a civilização.

Basta olhar ao redor, da pandemia a guerra, a extrema e as vezes irracional politização política, e não só tudo isto, mas principalmente o olhar e o pensar aguçado que via além das aparência.

Existem duas biografias boas de Heidegger, uma de Hugo Ott, que li pedaços e outra que li e passei para tantos amigos que é a de Rudiger Safranski, as duas merecem ser lidas e não são Heidegger.

No caminho da floresta, o tempo que Heidegger passou ao redor da fogueira, onde fumava cachimbo com os camponeses e lenhadores da Floresta Negra, se conta que em silêncio, talvez diga mais de Heidegger do que sua filosofia, diga algo da poesia que não escreveu, mas viveu.

Foi lá numa entrevista que Heidegger concedeu a Der Spiegel que ele disse (não num tom religioso e sim num tom de descrença) falou a frase: “Só um Deus poderá salvar-nos”, e tinha razão.

A cabana rústica e simples que Heidegger habitou durante o tempo que escreveu o Ser e o Tempo, também foi o seu refúgio no tempo do Caminho da Floresta, e de um curto escrito pouco conhecido que “Paisagem Criativa: por que perpassemos na província”, que não é um elogio a província, mas a necessidade de uma contemplação que a vida urbana tinha perdido, um caminho parecido com aquele que um filosofo mais jovem Byung-Chul Han escreveu em A sociedade do cansaço.

Está escrito em “Paisagem criativa”: “O habitante da cidade acha que “se mistura com o povo” assim que se digna a ter uma longa conversa com um camponês. À noite, num intervalo de trabalho, quando me sento junto à lareira com os camponeses, ou à mesa no Herrgott swinkel5 , então, na maioria das vezes, não falamos nada. Fumamos nossos cachimbos em silêncio”, a nota esclarece que Herrgottswinkel é um estabelecimento no campo.

Assim não se trata de isolamento ou provincianismo, mas uma pausa para retomar o caminho.

HEIDEGGER, M. Paisagem Criativa: Por que permanecemos na província , in: Idéia. Campinas (SP)|n. 9, 2014.