Arquivo para a ‘Linguagens’ Categoria

Uma nova revolução copernicana

O centro de nosso universo não é mais o sol, no centro de nossa galáxia o que existe é um buraco negro, apesar do nome parecer ser negativo, segundo as novas teorias depois do super telescópio James Webb ele é apenas uma nova realidade além do pensamento físico atual, chamado Sagitário A* tem um diâmetro de 35 milhões de quilômetros e é o objeto mais massivo da galáxia (primeira foto feita em 2017 pelo telescópio Event Horizon, Feryal Ozel).

centro de nossa galáxia o que existe é um buraco negro, apesar do nome parecer ser negativo, segundo as novas teorias depois do super telescópio James Webb ele é apenas uma nova realidade além do pensamento físico atual, chamado Sagitário A* tem um diâmetro de 35 milhões de quilômetros e é o objeto mais massivo da galáxia (primeira foto feita em 2017 pelo telescópio Event Horizon, Feryal Ozel).

Edgar Morin aponta esta e outras mudanças científicas de nosso século mais “formidáveis” que as ideias aparentemente revolucionárias de nosso tempo que pouco ou nada mudaram na concepção social, humana e de mundo que ainda tempo.]

Escreveu Morin: “Tivemos que abandonar um universo ordenado, perfeito, eterno por um universo em devir dispersivo, nascido na irradiação, no qual atuam dialogicamente, isto é, de maneira ao mesmo tempo complementar, concorrente e antagónica, ordem, desordem e organização” (Morin, 2003, p. 62), e ainda: “estamos num universo que não é nem banal, nem normal, nem evidente” (p. 63) e deveríamos pensar assim também da vida humana e social.

Assim nossa minúscula casa num universo quase-infinito é “… é um pequeno cesto de lixo cósmico transformado de maneira improvável não apenas num astro muito complexo, mas também num jardim, nosso jardim” (p. 64) e assim deveríamos pensar e não em conflitos.

“Nossa árvore genealógica terrestre e nossa carteira de identidade terrestre podem hoje finalmente ser conhecidas” (p. 64) e aponta para isto a evidência de nossos problemas.

A primeira evidência que aponta é o desregramento econômico: “Não poderíamos considerar a economia como uma entidade fechada. Trata-se de uma instância autónoma dependente de outras instâncias (sociológica, cultural, política), também elas autónomas/dependentes umas em relação às outras” (p. 65), assim as guerras atuais não são senão a disputa de mercados onde poderiam reconhecer a interdependência e autonomia de cada economia.

A segunda e a crise ecológica: aponta o relatório Meadows encomendado pelo Clube de Roma em 1972, mas também: “as grandes catástrofes locais com amplas consequências: Seveso, Bhopal, Three Mile Island, Chernobyl, secagem do mar de Arai, poluição do lago Baikal, cidades no limite da asfixia (México, Atenas)” e agora mais recentemente Fukushima e as catástrofes naturais.

Apontava ainda a crise de desenvolvimento e a crise universal do futuro, aquela que estamos mergulhados hoje, com ódios e guerras mundiais escalando onde o amor e a fraternidade se encontram sufocados.

“Assim, por toda parte, o desenvolvimento da tríade ciência/ técnica/ indústria perde seu caráter providencial. A ideia de modernidade permanece ainda conquistadora e cheia de promessas onde quer que se sonhe com bem-estar e meios técnicos libertadores” (p. 76).

Sem um retorno ao bom senso, à cooperação mundial e a fraternidade a crise será profunda.

MORIN, Edgar e Kern, Anne-Brigitte. Terra-Patria. Trad. francês por Paulo Azevedo Neves da Silva. Porto Alegre : Sulina, 2003

A identidade e a família humana

Temos identidades e culturas regionais, ligados as nações, o fato que existem nacionalidades não deveria ser contrário a existência e visão de uma família humana, não apenas pela nossa identidade genética e animal, mas principalmente pela nossa vida e relações em comum.

nações, o fato que existem nacionalidades não deveria ser contrário a existência e visão de uma família humana, não apenas pela nossa identidade genética e animal, mas principalmente pela nossa vida e relações em comum.

Edgar Morin, em seu livro Terra-Pátria (Editora Sulina, 2003) traça as origens de uma visão do homem ligado a natureza (e por consequência ao Cosmos), que irá se desenrolar nas visões de Bacon, Descartes, Buffon e Marx (Morin, 2003, p. 54) que fizeram do homem “um ser quase sobrenatural que progressivamente assume o lugar vazio de Deus” (idem), porém isto disparou uma visão arrogante e autoritária perante o Cosmos e o Outro.

Como isto regredimos em nossa visão planetária: “A identidade do homem, ou seja, sua unidade/diversidade complexa, foi ocultada e traída, no cerne mesmo da era planetária, pelo desenvolvimento especializado/compartimentado das ciências” (pg. 61), uma visão xenófoba de nacionalismo e de identidade agora explode inibindo uma visão da família humana.

Escreve Morin: “A nação e a ideologia edificaram novas barreiras, suscitaram novos ódios. Deixam de ser humanos o islamita, o capitalista, o comunista, o fascista. “ (pg. 60), note-se que isto foi escrito 1993 (a primeira edição original em francês).

Nossa visão de homem se reduziu, aponta Morin: “A filosofia, encerrada em suas abstrações superiores, só pôde se comunicar com o humano em experiências e tensões existenciais como as de Pascal, Kierkegaard, Heidegger, sem, no entanto, jamais poder ligar a experiência da subjetividade a um saber antropológico” (idem, pg. 61), a visão destes autores parece etérea.

Isto ocorreu também nas ciências humanitárias: “A antropologia, ciência muldimensional (articulando dentro dela o biológico, o sociológico, o económico, o histórico, o psicológico) que revelaria a unidade/diversidade complexa do homem, não poderá edificar-se de fato a não ser correlativamente à reunião das disciplinas … “ (pg. 62), e assim o fragmento humano se traduz em pensamento fragmentado.

É esta fragmentação traduzida em guerra e ódio que exige um desocultar do Ser, reclamado por Heidegger e pensadores que o seguiram (Hans-Georg Gadamer, Hannah Arendt e outros), e que está pensado também em Morin: “Donde a necessidade primordial de desocultar, revelar, na e através da sua diversidade, a unidade da espécie, a identidade humana, os universais antropológicos” (p. 60), des-velar (mais que re-velar, que é velar de novo) como diz a ontologia moderna.

A família humana pode ser desocultada em seus interesses comuns: a ecologia, o equilíbrio econômico e principalmente a paz.

MORIN, Edgar e Kern, Anne-Brigitte. Terra-Patria. Trad. francês por Paulo Azevedo Neves da Silva. Porto Alegre : Sulina, 2003

Poder, Ira e Tempo

Em tempo de ameaças e ódios que colocam em cheque não apenas povos, nações e culturas, mas até mesmo o processo civilizatório é bom rever aquilo que pensamos de poder e Ira.

em cheque não apenas povos, nações e culturas, mas até mesmo o processo civilizatório é bom rever aquilo que pensamos de poder e Ira.

Sloterdijk (2006) tinha desenvolvido a questão de Ira em tempos atuais, num contexto de psicologia política, valores como orgulho, ambição e vaidade contribuem para aquilo que pode ser chamado em tempos de redes, a uma verticalização da vida social.

O autor esclarece que as teorias sociais da “estratificação social na base da dominação, regressão e privilégio” são trocadas pelas ideias de disciplinamento individual (ascese, virtuosidade e desempenho) apontadas como causas da diferenciação vertical.

Isto parecia óbvio tanto para Michel Foucault, patrocinador deste víeis interpretativo, já que denunciava nos anos 70 a intima relação entre discurso e disciplina, por outro lado na visão da viragem linguística, nos seus famosos jogos de linguagem, vinculou esta última com figuras comportamentais e abriu para a sociologia (e algumas meias-filosofias) a compreensão dos rituais latentes, próprios de jogos comunicativos.

Meias-filosofias porque Sloterdijk vai contestar esta leitura e também diversas vertentes da filosofia analítica anglo-americana, que veem nos jogos de linguagens um igualitarista e relativista, não o é.

A chamada tensão vertical, na obra de Sloterdijk, tem grande relevância para a ética e a pedagogia, pois estabelece uma hierarquia entre valores, sem os quais a ética é sabotada, e o educador ao perseguir algo mais alto ao qual o educando está, deve ter algo a mais na alma e no corpo, e isto é seu discurso sobre “a sociedade de exercícios”.

O que estes autores chamam a atenção é a destruição contemporânea da interioridade, tema que Byung-Chul Han vai até a raiz, mas tanto Heidegger, Hannah Arendt e agora Sloterdijk já haviam chamado a atenção para isto: o estar-no-mundo, destruiu aquilo que foi considerado durante milhares de anos como algo mais importante: distinguir-se radicalmente deste mundo.

Em Heidegger este discurso já está presente apontando que o homem como alguém que não dispõe mais de uma interioridade que pode servir de abrigo, para o fugitivo do mundo que ele, eventualmente escolheria ser, as condições modernas, se opõe a certeza de uma vida mais que verdadeira no horizonte da realidade ou num hipotético “fim de mundo”, isto foi escrito muito antes das visões apocalípticas e pseudo-proféticas atuais, sem ver a ausência de ascese.

Hans Jonas escreveu: “age de maneira que os efeitos do seu agir não coloquem em perigo a permanência da vida humana autêntica na terra!” (Jonas, 2006) e Edgar Morin pede uma humanidade (re) humanizada, enfim reverter o processo do poder violento, do ódio e da guerra.

JONAS, Hans. Das Prinzip Verantwortung: Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation. Frankfurt Suhrkamp, 2006.

SLOTERDIJK, P. Zorn und Zeit. Frankfurt: Suhrkamp, 2006.

Ontologia, idealismo e a verdade

O pensamento de Heidegger deve partir da questão do Espírito em Hegel, lido por Byung-Chul em Introdução à Fenomenologia do Espírito “em termos do esquecimento do ser” (questão central de Heidegger), ele a vê como um “eu árido” que encontra “sua limitação ao ente que lhe sai ao encontro” (Han, pg. 334 citando Hegel).

questão do Espírito em Hegel, lido por Byung-Chul em Introdução à Fenomenologia do Espírito “em termos do esquecimento do ser” (questão central de Heidegger), ele a vê como um “eu árido” que encontra “sua limitação ao ente que lhe sai ao encontro” (Han, pg. 334 citando Hegel).

Embora recupere Hegel, em parte, na epígrafe do último capítulo: “a verdade é o todo”, ele rediscute a dialética e sua metafísica no idealismo: “em relação ao “apenas ser” que o esvazia até um nome “que não nomeia mais nada”, a consciência natural … quando se dá conta do ser, assegura que ele é algo abstrato. ” (Han, pg 336).

A consciência natural (vista assim) “se demora em ´perversidades” … “ela tenta eliminar uma perversidade organizando outra, sem se lembrar da autêntica inversão” onde “a verdade da essência do ser se recolhe ao ente” (pg. 336 com citações de Heidegger), que vê nisto um passo atrás e o “já” esquecido, incompreendido (pg. 337), não aparece completamente negado, aparece na forma de “ainda não” que não é uma negação, nem uma barricada, posto “ao lado do já impede que ele se apresente” (pg. 337).

Há todo um desenvolvimento em contraste com a dialética de Hegel, mais que um tópico poderia muito bem ser um livro, porém o diálogo que trava com Derridá e Adorno no capítulo sobre o Luto e o trabalho do luto, encaminha para sua visão do todo fora da abstração dialética, diz a preocupação com a imortalidade, com matar a morte, não é secreta apenas no coração de Platão ou Hegel (pg. 384), seria a principal preocupação com o arquivo “cardiográfico” da história da filosofia, nela o filósofo “trabalha” para reverter o negativo do ser.

Este é o que vai dar base ao seu “trabalho do luto”: “ser capaz da morte como morte”, isto é, ser capaz do luto, esta “tragédia” “se distingue radicalmente do ruidoso trabalho do luto da dialética hegeliana” (Han, p. 385).

“As lágrimas liberam o sujeito de sua interioridade narcísica … elas que o “feitiço que o sujeito lança sobre a natureza” (Han, p. 394) agora citando Adorno, e o autor afirma que a “Teoria Estética é o livro das lágrimas (idem) e que ao contrário de Kant, e que “o espírito percebe, frente à natureza, menos sua própria superioridade do que sua própria naturalidade” (p. 395).

“A experiência estética abala o sujeito narcísico que se julga soberano e faz desmoronar o endurecido princípio do “eu” … a lágrima do sujeito abalado e comovido prova ser capaz de verdade” (pg. 395).

Capaz da verdade, do infinito e para os que creem de Deus, não um Deus dos bens passageiros e de falsa alegria, mas aquela do já, mas não ainda, aquela além da dor e da transitoriedade das coisas temporais.

HAN, B.C. Coração de Heidegger: sobre o conceito de tonalidade afetiva em Martin Heidegger. Trad. Rafael Rodrigues Garcia, Milton Camargo Mota. Petrópolis: Vozes, 2023.

Noética, Ontologia e a guerra

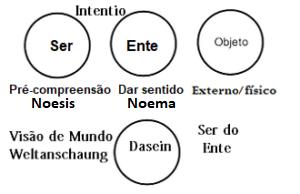

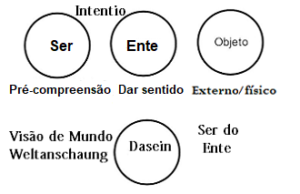

Para Platão noésis é superior à dianóia, que é discursiva e aparentemente lógica, enquanto a primeira é uma elevada atividade mental possível, habitando a esfera do Bem e da Harmonia.

que é discursiva e aparentemente lógica, enquanto a primeira é uma elevada atividade mental possível, habitando a esfera do Bem e da Harmonia.

É uma possibilidade de acesso ao mundo “divino” (o sumo bem de Platão que está no eidos), é transcendente, absoluto, além do raciocínio humano comum, os filósofos a perseguem sem ao menos tocar na questão da crença de um Deus superior onde a noésis “habita”, não é Ser, mas atitude mental.

Já a dianóia enquanto habita um raciocínio lógico, matemático e técnico fica preso ao que a mente consegue captar do mundo terreno, mesmo admitindo equívocos, verdades não absolutas e as vezes confusas, elas habitam o cotidiano do humano, também desligado do Ser.

Há uma linha fundacional que vai da fenomenologia à antropotécnica de Peter Sloterdijk e Byung-Chul Han, envolvendo essencialmente a questão do Ser, a ligação entre a noesis e o noema, fragilizada pelo bombardeio de narrativas que o universo digital proporcionou, mas o esquecimento do ser, a ausência de interioridade levaram àquilo que Chul-Han chama de “desauritização” e a “pura facticidade” dita assim:

“O desencantamento do mundo se expressa como desauritização. A aura é o brilho que eleva o mundo para além de sua pura facticidade, o véu misterioso que envolve as coisas” (Han, 2023, p. 80).

Não se trata de negar a facticidade, mas de não permitir sua noesis, isto é a compreensão inicial na mente em toda sua aura, ela faz uma “seleção narrativa”, no dizer de Byung-Chul (falando sobre a fotografia): “Ela estende ou encurta a distância temporal. Ela pula anos ou década. A narratividade se opõe à facticidade cronológica” (Han, 2023, p. 81).]

São estas as mentiras das guerras, são de todas as guerras porque escondem seus reais motivos, mas particularmente das guerras atuais porque usam narrativas para mudar o que é evidente se lido na facticidade cronológica, em exemplo bem atual, o bombardeio na semana passada de um hospital de idosos na Ucrânia (foto) e o bombardeio de bases da ONU no Líbano, isto tem correlação com a crueldade e a ausência de qualquer narração que as justifique.

A paz está nos corações e autoridades que mantem a aura da esperança, o espírito solidário.

HAN, Byung-Chul. A crise da narração. Trad. Daniel Guilhermino. Petrópolis, RJ: Vozes, 2023.

Heidegger e a tonalidade afetiva

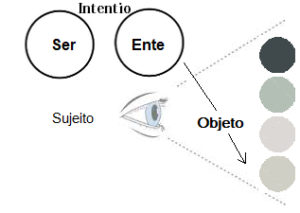

A intencionalidade é inerente ao Ser, é uma manifestação da interioridade.

Como um bom oriental, embora radicado na Alemanha, Byung-Chul Han parte sua análise não da perspectiva objetivista, materialista ou substancialista dos autores clássicos da filosofia ocidental, mas na perspectiva holística daquilo que vai chamar de “tonalidade afetiva” em Heidegger.

na Alemanha, Byung-Chul Han parte sua análise não da perspectiva objetivista, materialista ou substancialista dos autores clássicos da filosofia ocidental, mas na perspectiva holística daquilo que vai chamar de “tonalidade afetiva” em Heidegger.

Seu livro, diferente de outros que considero ensaios, analisa “O coração de Heidegger: sobre o conceito de tonalidade afetiva em Martin Heidegger” (Ed. Vozes, 2023), com esta análise nova, humana e diria até mesmo espiritual do cerne da filosofia ocidental.

Parte de um conceito caro a civilização judaico-cristã, que é o da circuncisão, porém da circuncisão do coração e não do órgão falido (a pele presa no início do pênis), é preciso lembrar que embora órgão masculino ele é emblema do poder, da autoridade e do desejo, foi culturalmente numa cultura bélica.

A parte de sua visão religiosa, ele tem um sentido espiritual para toda a sociedade, contrário ao que Han vai desenvolver que é a circuncisão do coração, aquela que modula e rege o afeto.

Começa por aquilo que é raiz da cultura eurocêntrica, começando pela hipocondria de Kant que confessa em seu texto “Conflito das faculdades”: “por causa de meio peito chato e estreito, que deixa pouco espaço para o movimento do coração e dos pulmões, eu tenho uma predisposição natural para a hipocondria, que em anos anterior beira o tédio da vida” (Han, 2023, pg. 8), e daí desenvolve o “anseio expande o coração, o faz definir e esgota as forças” (pg. 9).

Este anseio dirá não é também indolor para Heidegger, mas de acordo com este autor (foi tese de doutorado de Han), o anseio é a “dor da proximidade da distância”, o feitiço do “sempre-igual”, porém num movimento de sair do em-si existe uma “Dor da costura” com o Outro.

Assim, dirá Han, a “costureira” (Näherin] de Heidegger, “trabalha na proximidade”, é também uma circuncidadora do coração (pg. 10), desenvolve-se convertendo-o “em tímpano hétero- auditivo” (pg. 10), “o coração do ser-aí” palpita no horizonte transcendental, assim segundo Han no Heidegger tardio, “a constrição penetra mais profundamente” e o ser-aí separa-se do ser do aí: Da-Sein (Han, pg. 11).

Assim, “esta circuncisão liberta o coração da interioridade subjetiva” (Han, Idem), e há uma conclusão preliminar surpreendente em Heidegger: “O coração de Heidegger, por outro lado [confronta com Derridá], escuta uma só voz, segue a tonalidade e gravidade do “uno, o único que unifica”, para ele é um “ouvido do seu coração” porém há algo forte de espiritual nisto.

Espiritualmente há uma voz interior que fala aos nossos corações se estão circuncidados.

Han, B.C. Coração de Heidegger: sobre o conceito de tonalidade afetiva em Martin Heidegger. Trad. Rafael Rodrigues Garcia, Milton Camargo Mota. Petrópolis: Vozes, 2023.

Verdade, noética e o Mal

Nos prolegômenos do primeiro volume de Investigações lógicas, Husserl que havia recebido forte influência de Franz Brentano, pai da psicologia social, vê como problema o relativismo e suas bases na visão de mundo turbada, assim à relatividade da existência de um mundo não é objetiva nem subjetiva, mas “a unidade objetiva completa que corresponde ao sistema ideal de todas as verdades de fato, e dele é inseparável” (HUSSERL, 2005, p. 136).

que havia recebido forte influência de Franz Brentano, pai da psicologia social, vê como problema o relativismo e suas bases na visão de mundo turbada, assim à relatividade da existência de um mundo não é objetiva nem subjetiva, mas “a unidade objetiva completa que corresponde ao sistema ideal de todas as verdades de fato, e dele é inseparável” (HUSSERL, 2005, p. 136).

Isto porque cada tipo de objeto tem desdobramentos próprios possíveis, por assim dizer, tem um método próprio prescritos a priori por leis de essência determinadas pelo eidos da objetividade em questão (Husserl, 2006, 309), isto quer dizer que é a essência da objetividade que pré-determina o tipo de desenvolvimento concordante que se tem da experiência dele.

Pode haver a vivência da evidência nesta experiência do objeto, e isto colabora com seu status de ente enquanto um “ser verdadeiro” (Husserl, 2006, p. 309), aquilo que Husserl chamava de “Lebenswelt”, uma lógica da vida, neste caso da vivência experimentada com o objeto.

Assim um objeto que é o “puro X” se mantém estável em meio à multiplicidade de caracteres noemáticos, que se perfilam no decorrer de uma experiência, o objeto visado no pensamento pela consciência humana, ele precede a primeira ideia intuitiva que é a noesis (pensar X).

Essa visão noética é uma síntese de identidade, conceito central para o estabelecimento do objeto “efetivo”, “verdadeiro”, a objetividade apreendida em doação evidente, numa síntese de identidade concordante, é efetivamente, escreveu Husserl:

A todo objeto “verdadeiramente existente” correspondente por princípio (no a priori da generalidade eidética incondicionada) a ideia de uma consciência possível, na qual o próprio objeto é apreensível originariamente e, além disso, em perfeita adequação. Inversamente, se essa possibilidade e garantida, objeto é o ipso verdadeiramente existente” (HUSSERL, 2006, p. 316).

As sínteses envolvidas no pensamento fenomenológica, para o estabelecimento do “ser” ou do “não-ser” dos objetos correlatos noemáticos são “intencionalidades de ordem superior”, é aquilo que Husserl retirou do pensamento neotomista de Franz Brentano, livra-se do psicologismo, do eidos que temos do bem e do mal ainda escolástica do pai da psicologia social.

A intencionalidade de doação evidente dos aspectos ainda não presentes do objeto formam um horizonte intencional, na visão de Husserl, traz por sua vez, suas potencialidades já pré-determinadas, assim são falsas as visões fáticas de guerra e paz, de demônio e do mal.

São as intencionalidades mal-formadas (no sentido que não tem uma verdade noética), a verdade enquanto “ser”, enquanto “o verdadeiro” nas leituras fáticas e idealistas, são para Husserl uma “efetividade” (Wirklichkeit) já que guarda coerência em seu núcleo.

Assim o pensamento tradicional pensa ser ortodoxo ao se referir ao outro como “mal” ou como “demônio”, quanto na verdade esconde a intencionalidade noética de seu interior.

Husserl, E. Investigações lógicas. Primeiro volume: Prolegômenos à lógica pura. Tradução de D. Ferrer. Lisboa: Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2005.

Husserl, E Ideias para uma fenomenologia pura e para uma filosofia fenomenológica. Tradução de M. Suzuki. Aparecida, SP: Ideias & Letras, 2006

Interioridade, verdade e conflitos

O abandono de concepções que levam a humanidade elaborar-se interiormente elevando os pensamentos e espiritualidades é apontado em inúmeras leituras contemporâneas, temos aqui postado aqui Heidegger, Hans-Georg Gadamer, Peter Sloterdijk, Edgan Morin e Byung-Chul Han, entre outros, é claro.

humanidade elaborar-se interiormente elevando os pensamentos e espiritualidades é apontado em inúmeras leituras contemporâneas, temos aqui postado aqui Heidegger, Hans-Georg Gadamer, Peter Sloterdijk, Edgan Morin e Byung-Chul Han, entre outros, é claro.

Porém queremos aqui partir da questão do método e retornar a fenomenologia de Husserl, um dos primeiros a questionar “A crise das ciências Europeias e a fenomenologia transcendental – uma Introdução a Filosofia Fenomenológica” (edição brasileira da Forense Universitária, de 2012) que aponta esta questão e que na terceira parte esclarece a questão transcendental e os equívocos da ciência contemporânea.

Assim aponta seus questionamentos dos conceitos de “experiência exterior” e “interior”: “O absurdo principial de querer considerar seriamente homens e animais como realidades duplas, como vínculo entre duas realidades de espécie diversas, equiparáveis quanto ao sentido de realidade, e querer, assim, pesquisar também as mentes pelo método científico-corpóreo, ou seja, de modo natural-causal existindo espaço-temporalmente como corpos – resultou na pretensa obviedade de um método a configurar de modo análogo ao da ciência da natureza” (Husserl, 2012, pgs. 177-178).

Neste sentido vai questionar tanto o dualismo cartesiano como o fundamento de uma ciência que cria um “paralelismo” onde: “a natureza físico-matemática é a natureza objetivamente verdadeira; essa natureza deve ser a que se anuncia nas aparições meramente subjetiva” (pg. 179), e sua questão levantada é porque “não é a natureza do mundo da vida, este mero elemento subjetivo da experiência exterior, mas esta é contraposta à experiência exterior ?

A interioridade na filosofia é um aspecto fundante desde que observemos a questão ontológica do Ser, já presentes em Platão e Aristóteles, e que em Santo Agostinho vai ter um papel central na sua visão de mundo, onde busca um sentido profundo de “beatitude” da alma.

Esta interioridade reduzida a interior e visões imediatas de mundo, separam o homem do mundo, dos outros e passa a se projetar excessivamente sobre os objetos, “as coisas” até o ápice do mundo digital, chamado por Byung-Chul Han de “não coisas”, para falar de algo em alta atualmente, diz o autor: “inteligência artificial não pensa”.

Assim nos movemos mecanicamente para interesses para conflitos externo e que nos levam a posicionamentos cada vez mais litigiosos sobre valores e não-valores que justificam a violência.

O problema que aponta Husserl, é que tudo isto parte de um “método” ou seja o modo particular como olhamos o exterior e exercemos nossa interioridade, contrapostos nas origens por Brentano e Dilthey: “como em geral no século XIX, no tempo dos esforços apaixonados para produzir uma psicologia rigorosamente científica, apresentável ao lado da ciência da natureza” (pg. 180), mas este psicologismo é superado pela crítica de Husserl a Brentano e depois por Hans-Georg Gadamer a Dilthey, como o vê como um historicismo romântico.

O que é o homem interiormente, porque esvaziou-se na modernidade, qual o retorno a vida ?

HUSSERL, E. A crise das ciências europeias e a fenomenologia transcendental: uma introdução à filosofia fenomenológica. Trad. Diogo Falcão Ferrer. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2012.

A verdade e o Ser

Para Sócrates a verdade não estava com os homens, mas entre os homens, com isto se opunha a Protágoras que dizia o “homem é a medida de todas as coisas”, o relativismo dos sofistas.

homens, mas entre os homens, com isto se opunha a Protágoras que dizia o “homem é a medida de todas as coisas”, o relativismo dos sofistas.

Heidegger atualiza o conceito de verdade do ser (alétheia) e esclarece o mal entendido que o ser como presentar-se ao ser do homem, o equívoco trata-se que poderia ocorrer que seria tomar a abertura do ser (geschlosenheit) como elemento determinantes para a compreensão da verdade do ser (alétheia), a verdade não é do homem, mas do ser.

Esta relação dinâmica própria da re-velação do ser (re velar, ou seja, outros véus) não se trata da “função de sujeito transcendental” que tem poder das chaves para abrir o verdadeiro e o não verdadeiro, que fica no campo da lógica binária, mas sim o poder de desvelar o ser.

A ambivalência do jogo de tensões entre o Ser e Aparência fica no campo da re-velação, onde a verdade é também ambivalente, porém se pensada como Ser, ambas podem conduzir a uma nova re-velação diz, Heidegger: “o ser, como aparência, não é menos poderoso do que o ser, como re-velação e descobrimento (unverbogenheit)” (Heidegger, 1984, p. 254).

De certo modo, tanto para Descartes como para Kant, Heidegger os vê como olhando o mundo como algo simplesmente dado, como o mundo físico e material, visto que a ontologia tradicional se estrutura deste modo, o ser vive uma relação entre a coisa e o intelecto.

Já Tomás de Aquino via assim, e o que muda a partir de Franz Brentano é uma sub-categoria tomista da consciência, que é consciência de algo, e depois Husserl estende para uma volta a “coisa em si” (a natureza para Kant e Descartes) como intencionalidade e redução (aidética, nome que vem de ideia, mas para os gregos) que para ele é criar um objeto mental.

Heidegger desvela esta verdade do ser, ao perceber que há uma ser ek-sistente de um ser que se agita de um objeto para outro na vida cotidiana, desviando-se do mistério do Dasein.

Não há em Heidegger uma pura contemplação do Ser e sim uma relação entre o Ser e o Ente, entre aparência e essência, porém, a nosso ver, ainda permanece um velamento de sua finitude, de ainda permanecer um ser-do-ente, ou seja, uma coisa ainda que tenha relação ontológica, a transcendência permanece no objeto, o que somos além do ente?

Retorna-se a pergunta parcialmente respondida de Heidegger: “O que preserva o deixar-se nesta relação com a dissimulação?”, não quero forçar uma hipótese teológica, mas deixo no ar: o puro Ser pode entrar no Ente, sem perder sua essência, o que retornará desta finitude?

Heidegger, M. A tese de Kant sobre o ser. São Paulo: Abril Cultural (Col. Os Pensadores), 1984.

As guerras e as narrativas

Ésquilo escritos da Grécia antiga é o autor da frase: “a verdade é a primeira vítima da guerra”, o general russo aposentado Andrey Gurulyov, falou no canal Russia-1 apontando quais seriam os alvos da Rússia, que se preparava para uma grande guerra, a Jihad islâmica é um grupo de forte influência no Irã e que prega o fim de Israel, seu discurso é teocêntrico e não geopolítico.

da frase: “a verdade é a primeira vítima da guerra”, o general russo aposentado Andrey Gurulyov, falou no canal Russia-1 apontando quais seriam os alvos da Rússia, que se preparava para uma grande guerra, a Jihad islâmica é um grupo de forte influência no Irã e que prega o fim de Israel, seu discurso é teocêntrico e não geopolítico.

São apenas algumas meias-verdades sobre a guerra, claro não escapam Israel e a Ucrânia que são aliados do ocidente na luta geopolítica econômica de preservar direitos de empresas e grandes capitais, por isso os dois lados tem dificuldades de entender a paz “civilizatória”.

No diálogo de Platão Teeteto, apontado com um dos primeiros na história sobre o relativismo, aparecem conjugadas as ideias de aparência, verdade e alma; a primeira exigência de Sócrates para iniciar o diálogo é que Teeteto abandone suas ideias iniciais, e ao perguntar sobre o que é conhecimento e obtendo a resposta sobre a Geometria e demais artes, Sócrates responde com ironia: “És nobre e generoso, amigo, pois te pedem algo simples e tu ofereces múltiplas e diversas coisas”.

A segunda questão é como chegar ao conhecimento, e a resposta de Teeteto é a “sensação” (ou percepção) que Sócrates indica que devemos abandonar a “familiaridade” que temos das coisas, diz no diálogo: “Parece-me que aquele que conhece algo percebe aquilo que conhece, e para dizer a coisa tal como agora ela se manifesta, o conhecimento nada mais é do que sensação.”

Assim são dois passos primários e essenciais para a verdade, a segunda resposta é um avanço sobre a primeira, pois assim os gregos as considerava: “Sobre isto todos os sábios, um atrás do outro, exceto Parmênides, devem concordar: Protágoras, Heráclito, Empédocles e, dentre os poetas, os que estão no topo de cada uma das composições, Epicarmo, na comédia, e Homero, na tragédia…”, citando os gregos até aquele período, os chamados pré-socráticos.

Assim até então, a verdade estava circunscrita a sensação, ao iniciar o diálogo sobre Protágoras chega a ideia do primeiro equivoco da verdade relativa: “O homem medida de todas as coisas não seria, ao fim e ao cabo, um homem confinado ao círculo restrito de sua experiência mais imediata e do que apenas a ele parece verdadeiro” e isto remete a aparência.

Usando esta ideia de “familiaridade” com as coisas, Platão abre uma crise na ideia dos gregos sobre conhecimento, e assim abrir um caminho novo ontológico sobre a alma, partindo de Homero “coração da alma” (194c), dificilmente haveria ocasião para erro, pois esta (a alma) prontamente faria a identificação correta da impressão atual, rompendo preconceitos.

PLATÃO. Teeteto. Trad. Adriana Manuela Nogueira e Marcelo Boeri. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2010.